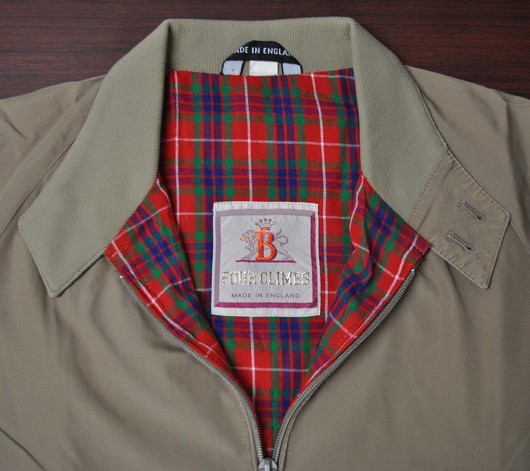

「三面ジャンパー」という言い方があるんだけど、多分現在はきっと死語だね。何で三面なのか二面や四面もあるのかというとそうでも無いらしく、何かの服飾用語の解説として「襟、袖口、裾がニットになった男物のジャンパー」と書いてあった。

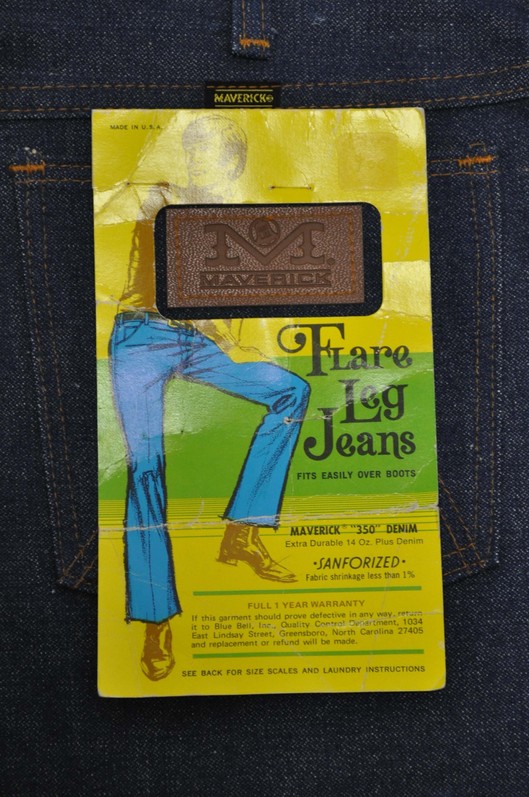

この三面ジャンパーの典型的なアイテムが個別の名称としてスタジアムジャンパーやMA-1フライトジャケットなどになるんだと思うんだけど、一方無地のコットンや混紡素材、ウールメルトン、スエード等で出来ているシンプルなジャンパーが50年代や60年代のアメリカでは随分もてはやされていたようなんだね。

実はこの三面ジャンパーというデザインが個人的に大変好きである。ただデザイン的にはシンプル過ぎて、ともすると「オヤジさん」の上っ張り(もうボクも十分オヤジさんなのだが)みたいになってしまってインナーにゴルフカーディガンでも着て、そして集金カバンでも持ったら、結構みんなにバカにされそうな気がする。でも何かこのデザインに60年代のアメリカのかっこいいアウターを感じてしまうんだよ。

実は三面好きにはワケがあって、きっかけはスティーブマックイーンのどちらかと言うとB級に属する初期の作品「絶対絶命」(というタイトルだったと思う)という邦題の映画だった。中学生の頃からマックイーンが大好きで、「ブリット」「ゲッタウェイ」など観れる映画は必ず観てたんだけど今みたいにDVDはおろかビデオさえ一般的には普及してなかったから、三流館の再上映やテレビの「●曜ロードショー」みたいなのに頼るしか無かったんだね。そしたらある時に、その「絶対絶命」という映画のテレビ放映があって、ようやく観る事が出来た。

内容はほとんど覚えていないけど、宇宙から来たヒト食いアメーバみたいなのが小さな街を襲うみたいな特撮ものだったと思う。ボクは、その頃すでにアイビーに始まったアメリカファッションにどっぷり浸かってたから、映画の内容よりはマックイーンのファッションから目が離せなくてね、食い入るように観てたね。襟の後ろにボタンの付いたオックスフォードのボタンダウン、そしてバックストラップの付けられたコットンパンツ、そしてコーデュロイかスエードのように見える素材の三面ジャンパーを羽織ったスタイルはかなり強烈な印象をボクに植え付けたんだね。映画の時代背景はおそらく60年頃だろうから、テレビを観たその頃にはすでに混沌としていたアメリカのファッションよりずっとクールでカッコ良く思えた。

三面ジャンパーはLEVI'Sの#501やLEEのウェスターナー、また細身のコットンパンツなんかに合せると結構決まるけど今だったらアーミーカーゴなんかにもきっと行けるよね。だけど現在このデザインの手頃なアイテムが残念ながら市場に無いのは寂しい。70年代の頃はまだMIGHTY MACやZEROKINGなんていうブランドでもラインナップに存在してたんだけどね。

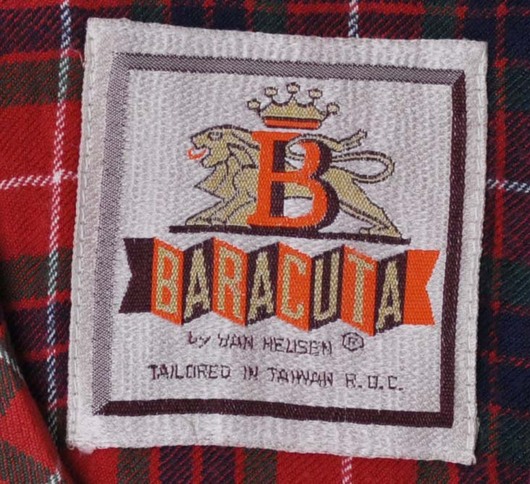

現在BARACUTAやMIGHTY MACを展開されている方達に「どう?」って聞いたら「え〜!?」というカンジだった。「分かんねぇかなァ?・・・」多分無理だろうなァ。今度McGREGORにでも提案してみっか。